Abschied, Biblisches, Religion und Poesie

Meisterin der Pointierung

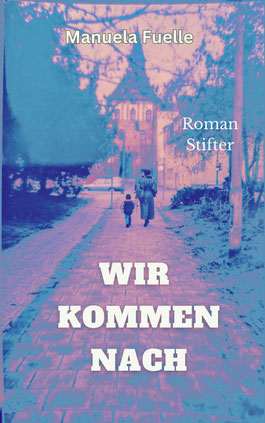

Eine große Freundschaft. Eine der beiden Frauen stirbt. Sind sie jetzt für immer getrennt? Darum geht es in dem neuen, im Herbst 2025 im Stifter-Verlag veröffentlichten Roman „Wir kommen nach“ der Thaddäus-Troll-Preisträgerin Manuela Fuelle. Die Zurückgebliebene findet eine Anknüpfung an die Welt der Toten. Ihr hilft aber nicht „die ganze Ratgeberliteratur, die einen Menschen wie mich schon beim Anblick der Titel in Depressionen stürzt.“ Es sind auch nicht Dinge, etwa Kleidungsstücke. Sie zerbröseln, was mehr ist als ein Sprachbild. Tatsächlich geschieht das mit einem Gürtel der Verstorbenen, den die Suchende anziehen will. Teure Kristalle, teure Seminare und reine Geistreisen führen womöglich weiter, überlegt die Protagonistin. Für sie allerdings wäre es eine Sackgasse.

Die große Anknüpfung

Als große Anknüpfung erweist sich, was eingangs fehlt. Auf der Trauerfeier soll jeder einige Worte sprechen. Die Erzählerin will im Auto bleiben: „Für die nächsten 30 oder 40 Jahre oder nur so lange, bis ich die richtigen Worte gefunden habe“. Sie spricht dann doch, aber ihre Worte fühlen sich nicht ganz richtig an. Im Laufe der Suche spielt sich immer weiter nach vorn, was weiterreicht. Es ist Gehörtes. Geschichten, die die Freundin erzählte. Genauso können Bücher toter Dichter, Philosophen und Regisseure den Abstand zwischen Tod und Leben aufheben. Sie erfährt das Lesen als ein Gespräch der Seele mit den Autoren, das früh begann: „Weil ich das Leben liebte, verbrachte ich es mit den Toten, mit den auferstandenen Toten.“

Meisterin der Pointierung

Schließlich sind da „die ewigen Worte, die himmlischen Spruchbänder, die ziehen uns so machtvoll ins Reich der Unendlichkeit, Unsterblichkeit. Denn Gottes Hand ist nicht aus Fleisch und Blut, eher besteht sie aus Worten, und sein starker Arm, der dich hält, das sind doch die Psalmen und.“ Indem Manuela Fuelle solch einen Satz mit „und“ abschließt, erweist sie sich als Meisterin der Pointierung, Das Verbindungswort macht das ihm folgende Zeichen, das den Satz gewöhnlich abschließt, zu einem Anfangspunkt. Indem sich der Punkt dem “und” allerdings auch wieder entgegenstellt, lässt die Autorin Trennendes stehen. “Brüchiges, Chaotisches, Zerissenes” übergehe sie nicht, was ihrem Schreiben Tiefe gebe. So hat der Deutschlandfunk ihre Arbeit charakterisiert. Im Roman selbst heißt es: „Der Mensch fängt für mich dort an, wo er Schmerz über den Verlust eines anderen Menschen empfindet.“

Unvermittelt heutig

Manuela Fuelle schreibt menschlich, ist eine menschliche Theologin. Denn das ist die Schriftstellerin ja auch: Theologin. Sie arbeitet als Diakonin in Freiburg, gestaltet Trauerfeiern und Kinderbibeltage, unterrichtet an einer Grundschule, hat sie einmal im Interview mit Deutschlandradio Kultur erzählt. Womöglich schreibt sie auch, weil sie hören will – nicht zuletzt Worte der Bibel. Sie wirken in ihrem Roman auf eine ganz erstaunliche Weise lebendig. Nämlich so, als ob sie gar nicht transzendierungsbedürftig seien, sondern unvermittelt ausgesprochen. Müssen solche Worte aus alter Zeit womöglich gar nicht ausufernd kommentiert ins Heute transzendiert, also hinübergetragen werden? Wie das viele tun, um dadurch manchmal umso mehr das Gefühl auszulösen, dass man sich für solche Worte entschuldigen müsste, weil sie ohnehin nicht passen, peinlich oder lächerlich wirken? Die alten Worte aus der Bibel im Roman wirken nicht transzendierungsbedürftig, weil das intensive Suchen der Protagonistin nach Transzendenz, dem Ewigen, sie unvergleichlich heutig klingen lassen.

Manuela Fuelle, Wir kommen nach, Roman, Stifter Verlag, Lektorat: Liane Nelius, Gestaltung: Pauline Korn, Endingen a. K., 267 Seiten, 18 Euro.