Allgemein, Neues Leben

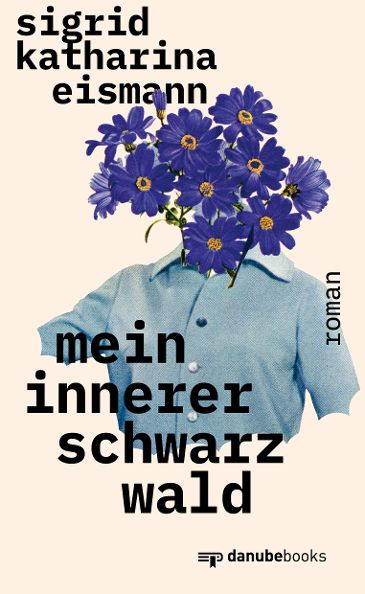

Mein innerer Schwarzwald

Historischer Roman? Nein, das ist der gerade im Ulmer danube books Verlag veröffentlichte Titel „Mein innerer Schwarzwald“ nicht, auch wenn das Erzählte bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Nur geht es der im Rhein-Main-Gebiet lebenden Autorin Sigrid Katharina Eismann nicht um das, was viele an historischen Romanen schätzen. Sie hoffen sich für einige Zeit aus dem Heute herauszuhieven, um in stringent erzählten alten Angelegenheiten so etwas wie Urlaub machen zu können. Nein. „Mein innerer Schwarzwald“ ist keine Erholungsreise, weil er alte Zeiten und das Heute nicht auf Abstand hält, sondern ineinandergreifen lässt. Er ist nichts anderes als ein Akt des Widerstands. Der – welche Blickrichtung könnte schöner sein? – für Aufsehen sorgt: Die Autorin hat ihren Roman schon kurz nach Erscheinen in drei Ländern vorgestellt, mehrfach auf der Frankfurter Buchmesse, auf der Buchmesse in Wien, in Rumänien und – mit nicht gerade geringem Zuspruch wiederholt im Schwarzwald, berichten Südkurier und Badische Zeitung.

Rebellisch

In dem Roman geht es um eine 270 Jahre zurückliegende Deportation aus dem Schwarzwald. Sie ist heute nahezu unbekannt, kaum je bewusst geworden, eher von Einzelnen wahrgenommen. Kaiserin Maria Theresia persönlich ordnete an, 27 Salpeterer-Familien aus dem Hotzenwald, dem Südschwarzwald bei Waldshut, in den Banater Sumpf zu verfrachten. Die Salpetersieder waren Handwerker, die das Pulver für die Herstellung des Schwarzpulvers sammelten. Dafür zogen sie von Ort zu Ort, um die Ausblühungen, den Kalisalpeter, von Stallwänden zu kratzen. Sie waren aber außerdem freie Bauern, das wollten sie nicht aus dem Gedächtnis tilgen, sondern bestanden auf die einst zugesicherte Freiheit, lehnten sich gegen Krone und Kirche auf.

Salpetern

Salpetern – das ist bis heute im Südschwarzwald ein Synonym dafür, sich zu wehren, wenn der Mund nicht mehr das Eigene sagen soll, am besten gar nichts oder nur noch das, was andere in ihn beratend legen oder eintrichtern, damit es dann möglichst wieder in die Gegenrichtung austrete. Der Mund: ein Schalltrichter fürs Eingetrichterte.

Minderheit

Die Salpeterer aber sind mündig, frei- und eigensinnig, werden in Ketten gelegt, über die Donau in die Region um Temeswar verschifft. Eine durch die Türkenkriege verwüstete und menschenleere Gegend. Sie sind dort eine Minderheit in der Minderheit. Kaum haben sie etwas gemeinsam mit den sogenannten Donauschwaben. Diese sind dorthin freiwillig aufgebrochen, mitsamt ihren Traditionen und Trachten. Die Salpeterer dagegen sind Deportierte.

Abtauchen

Eismann ist 1964 in Temeswar geboren, eine Nachkommin der verschleppten Salpeterer-Familien. Sie begibt sich mit “Mein innerer Schwarzwald” in ihre Vorgeschichte. „Abtauchen in den Hotzenwald, Ahnen vertexten. Nicht in Helden und Legenden versteigen.“ So kommen Heute und Damals zueinander, aber auch Erfahrungen von ihr als Kind in der rumänischen Diktatur, aus der sie als 16-Jährige mit ihrer Familie emigrierte.

Hintergründe

Der Hotzenwaldverlust ist nicht alt, sondern das Heimweh der Autorin und all derer, die für ihre Unruhe keine Zügel wollen, noch nicht einmal geschenkt. Der Verlust verwebt sich mit dem Freisinn und dem Schmerzgespür vieler, die ihren inneren Schwarzwald nicht gerodet haben. Obwohl das doch oft empfohlen wird: das Abholzen von Dschungel, Urwald und innerer Geheimnislust, damit jetzt endlich einmal Klarheit herrsche! Die blanke Einfachheit! Und nichts als Licht und Ja und Amen dank Vernichtung aller Hintergründe, Ur- und Untergründe.

Freigeist

Nein, „Mein innerer Schwarzwald“ ist kein historischer Roman, vielmehr ein Aufmerksamkeitsglück. Ein Hochempfindlichkeits-Kunststück, das sich allem Unterdrücken widersetzt, dem Vergessen, Verachten, Verblöden durch die Diktatur der Unempfindlichen. In ihr haben Minderheiten kein Recht zu existieren außer dem, die Empfindungslosen zur bestimmenden Mehrheit zu machen. Dagegen schreibt Sigrid Katharina Eismann an. Kämpferisch, aber nicht im Kampfparolenmodus, sondern mit Erfindungskraft. Sie ist nicht nur als Prosautorin auffällig geworden, etwa mit ihrem Roman “Das Paprikaraumschiff“, sondern arbeitet auch als Bildende Künstlerin, als Lyrikerin, Übersetzerin, Performancekünstlerin, in allem und vor allem aber ist sie Freigeist. Und damit eigenständig im Zusammenfügen von Worten, Bildern, Orten und Situationen. So wächst, indem sie sich ins Wurzelwerk ihrer Geschichte begibt, Neues.

Feenklang

Die Salpeterer haben ein Ohr für „Feenstimmen“, für den Zartklang Hilfloser und Schutzsuchender, der zur Hilfe in der Hilflosigkeit wird. Etwa als eine der Familien während der Deportation im Gefängnis in Wien auf eine ebenfalls unschuldig Eingekerkerte trifft, die mit den Salpeterern abgeschoben werden soll. Sie ist verstummt – fast. Stammelt, verschluckt sich, redet im merkwürdigen Singsang in der Sprache der Verletzten. Ein Feinklang, der sich von Mensch zu Mensch, von Jahrhundert zu Jahrhundert spinnt. „Reden befreit, zusammenhalten, einen Fluchtplan aushecken, auch aus Verzweiflung. Im Elend hat die Familie eine Gleichgesinnte gefunden, eine Schutzsuchende aufgenommen. Eine Brücke zurück in den Hotzenwald schlagen, auch wenn es nur ein Strohalm ist.“ Trotz des märchenschön-realen Zusammenhalts tut die Autorin nicht so, als ob die ihn begründende Hilflosigkeit eine – wie es im Lebensberater-Kauderwelsch heißt – Herausforderung ist, dank der man chancenkundig seine Resilienz ausbaut. Nein, Eismanns Schreiben ist stärker: „Denn Mut und Verzweiflung sind ein Paar – auch neun Generationen später.“

Üppig

Wohl deshalb ist dieser Hochempfindlichkeitsroman so lebenshungrig, fastenfrei und verführend üppig. Stets ist da ein Sinn für Pracht, für – damit startet Eismanns Widerstandsprosa – „ein Potpourri Gewürze, Gaumengelüste“ im hessischen Wohnzimmer. Und in Temeswar? „An der Ecke fliedern Tauben im Gebälk, Gaudi baucht aus dem Zuckerbäckerhaus, so korpulent wie die leidenschaftlichen Konditoren anno dazumal.“ Genauso zeigt sich eine Freude an per Hand erschaffener Kleidung, mit Tropfen bestickt, in schillernden Farben und exotischen Motiven bedruckt, mit üppigen Puffärmel – all das jenseits maschineller Antioriginalitäts-Exzessen. Landschaften werden so vorgestellt, dass Lesende Enthüllungen von noch nicht Geschautem erleben. “Hinaus an die erquickende Schneeluft. Der Nebel hat Feld und Hügel verschluckt. Schief gewachsene Bäume, auf den Ästen schräg gebürsteter Schneeflor, wie elektrisiert vom Freigeist der Hotzen.” Eismanns Wortkombinationen ermöglichen ein – mag es auch paradox klingen – sich wiederholendes Erstes Mal: lauter Premierengefühle. Was auch deshalb lebensneu wirkt, weil nicht geleugnet wird, dass die frisch aufgedeckten Details und Panoramen die Möglichkeit der Verneinung in sich tragen: „Mal legt sich ein nachtblaues Laken übers Land, mal ein graues Leintuch“.

Elegant

Sigrid Katharina Eismanns Schreiben ist schön. Rebellisch schön. Und so unbeugbar kraftvoll und zart in einem, dass es kaum benennbar ist. Obwohl, ganz und gar unbennbar ist es womöglich nicht. Die einstige und ebenfalls der Feenstimmen kundige Damenschneiderin in Temeswar würde, inspiriert von ihrer aus Wien stammenden Uroma, es vielleicht als „delegant“ bezeichnen, “ihre Wortschöpfung für Eleganz mit Dellen“.

Sigrid Katharina Eismann, Mein innerer Schwarzwald, Roman, 159 Seiten, 22 Euro, ISBN 978-3-946046-45-5, danube books Verlag, Ulm 2025

Die Redaktion des Blogs der Heilspraxis dankt der Wanderschule GangART für das großzügige, weil honorarfreie Überlassen der Schwarzwald-Bilder.